|

Las opiniones

contenidas en estos puntos de vista,

son responsabilidad exclusiva de los

autores de las mismas, y no tienen

que representar necesariamente la

posición del resto de los miembros

de la Junta sobre los temas

tratados. |

|

BUSCAR

Puntos de vista

por................... : |

Autor: |

|

|

Título: |

|

|

Año de publicación: |

|

|

Utilizar

para volver a la cabecera de la página |

|

dic./2019 |

POR FAVOR,

SEÑORES POLÍTICOS, ESCUCHEN A LOS TÉCNICOS,

QUE SABEN MÁS QUE USTEDES. POR FAVOR,

SEÑORES POLÍTICOS, ESCUCHEN A LOS TÉCNICOS,

QUE SABEN MÁS QUE USTEDES.

José Antonio de la Orden Gómez. Dr.

Ingeniero de Minas. |

|

Ingeniero

de Minas desde 1989 y Máster en Hidrología

General y Aplicada en 1995. En 2006 adquirió

el Grado de Doctor por la Universidad

Politécnica de Madrid, en el programa de

doctorado titulado “Ingeniería Geológica”,

defendiendo su tesis sobre el tema de la

recarga artificial de acuíferos. También es

licenciado en Derecho por la Universidad

Complutense de Madrid en 2015.Ha

desarrollado su actividad profesional con

preferencia en el campo de los recursos

hídricos, primero en la empresa privada

durante un año y medio, concretamente en el

campo del agua y la minería de rocas

ornamentales. Desde 1994 trabaja en el

Instituto Geológico y Minero de España,

primero como Investigador titular y ahora

como Técnico Superior especialista,

desarrollando su labor profesional en el

campo de la hidrogeología, y más

concretamente en la modelización matemática

de acuíferos y la recarga artificial. Ha

participado en 7 proyectos de investigación

con financiación competitiva y 20 proyectos

científico-técnicos en los últimos años.

Autor de 11 capítulos de libros relacionados

con la hidrogeología, 4 publicaciones en

revistas relacionadas con la recarga

artificial de acuíferos y 30 publicaciones

en congresos o jornadas, de las cuales 7 lo

han sido en congresos internacionales,

incluyendo la reunión de la Sociedad

Geológica Americana de 2005 y los simposios

internacionales sobre Gestión de la Recarga

(MAR). Ingeniero

de Minas desde 1989 y Máster en Hidrología

General y Aplicada en 1995. En 2006 adquirió

el Grado de Doctor por la Universidad

Politécnica de Madrid, en el programa de

doctorado titulado “Ingeniería Geológica”,

defendiendo su tesis sobre el tema de la

recarga artificial de acuíferos. También es

licenciado en Derecho por la Universidad

Complutense de Madrid en 2015.Ha

desarrollado su actividad profesional con

preferencia en el campo de los recursos

hídricos, primero en la empresa privada

durante un año y medio, concretamente en el

campo del agua y la minería de rocas

ornamentales. Desde 1994 trabaja en el

Instituto Geológico y Minero de España,

primero como Investigador titular y ahora

como Técnico Superior especialista,

desarrollando su labor profesional en el

campo de la hidrogeología, y más

concretamente en la modelización matemática

de acuíferos y la recarga artificial. Ha

participado en 7 proyectos de investigación

con financiación competitiva y 20 proyectos

científico-técnicos en los últimos años.

Autor de 11 capítulos de libros relacionados

con la hidrogeología, 4 publicaciones en

revistas relacionadas con la recarga

artificial de acuíferos y 30 publicaciones

en congresos o jornadas, de las cuales 7 lo

han sido en congresos internacionales,

incluyendo la reunión de la Sociedad

Geológica Americana de 2005 y los simposios

internacionales sobre Gestión de la Recarga

(MAR). |

|

Me pregunto

por qué es tan difícil en nuestro país que

los políticos de turno (y me da igual su

signo) acepten la opinión de los técnicos.

Lo vemos multitud de veces, pero en el campo

de la gestión del agua es especialmente

llamativo. Me explico:

La actual

coyuntura climática no invita precisamente

al optimismo. Estamos en un contexto de

cambio que nos va a exigir una adaptación

imprescindible en los próximos años. Si se

cumplen los augurios que predicen una

disminución de precipitaciones en España y

el desarrollo cada vez más frecuente de

episodios extremos, tanto de sequías como de

inundaciones, es evidente que, para

conseguir seguir satisfaciendo las demandas

hídricas, deberemos adaptar nuestro modelo

de gestión a las nuevas condiciones.

Me

voy a centrar en un aspecto que me parece de

gran importancia, la recarga artificial de

los acuíferos. Me refiero a cualquier

tecnología que permita infiltrar de forma

consciente y programada agua en un acuífero.

Es una técnica sobradamente desarrollada

desde el punto de vista técnico, que ha

demostrado su validez en muchos países del

mundo (ejemplos paradigmáticos son los

Estados Unidos, los países nórdicos,

Holanda, Australia o Alemania), incluido

España, en donde se ha testado con

resultados esperanzadores, y donde existen

unas pocas instalaciones funcionando con

éxito. La recarga artificial puede y debe

ser una técnica para utilizar dentro de la

gestión de los recursos hídricos, que puede

aportar mucho en aquellos lugares en los

cuales las condiciones así lo permitan. Es

evidente que no permite gestionar grandes

volúmenes de agua, pero sí solucionar

problemas a pequeña escala que pueden ser

muy importantes. Me

voy a centrar en un aspecto que me parece de

gran importancia, la recarga artificial de

los acuíferos. Me refiero a cualquier

tecnología que permita infiltrar de forma

consciente y programada agua en un acuífero.

Es una técnica sobradamente desarrollada

desde el punto de vista técnico, que ha

demostrado su validez en muchos países del

mundo (ejemplos paradigmáticos son los

Estados Unidos, los países nórdicos,

Holanda, Australia o Alemania), incluido

España, en donde se ha testado con

resultados esperanzadores, y donde existen

unas pocas instalaciones funcionando con

éxito. La recarga artificial puede y debe

ser una técnica para utilizar dentro de la

gestión de los recursos hídricos, que puede

aportar mucho en aquellos lugares en los

cuales las condiciones así lo permitan. Es

evidente que no permite gestionar grandes

volúmenes de agua, pero sí solucionar

problemas a pequeña escala que pueden ser

muy importantes.

Sin embargo,

en España se encuentra con un muro que le

impide desarrollarse y ser aplicada con

mayor eficacia: sus condicionantes

jurídicos. En efecto, nuestra ley de aguas

la considera un vertido a las aguas

subterráneas y la somete a un régimen

jurídico que en la práctica impide su

aplicación. El régimen de puesta en marcha

requiere de una triple relación con la

administración hidráulica: primero se

requiere un régimen de concesión de los

caudales a recargar; después, la

correspondiente autorización de vertido y,

por último, la somete al canon de

regulación, puesto que considera a las obras

de recarga como obras de regulación. Vamos,

para desmotivar a todo el que tuviera la

intención de poner en marcha una recarga

artificial en España. Y para terminar de

poner la guinda, se exige un estudio

hidrogeológico que demuestre la inocuidad

del vertido a las aguas subterráneas

(concepto sin definir jurídicamente y, por

tanto, completamente subjetivo).

Yo pienso que la recarga

artificial puede aportar grandes cosas a

nuestro sistema de gestión de los recursos

hídricos. Y me consta que desde diversos

estamentos sociales (entre ellos el Club del

Agua Subterránea) se ha pedido reiteradas

veces que la recarga artificial deje de ser

considerada un vertido para que se pueda

desarrollar. Pero hasta ahora (y nunca

perderemos la esperanza de que esto cambie)

nuestros políticos no han movido un dedo

para cambiar este ridículo estatus. Se ve

que saben mucho más que los técnicos… nos lo

demuestran a diario, y así nos va. |

|

|

|

sept./2019 |

EL BORRADOR DEL

LIBRO VERDE PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA: EL BORRADOR DEL

LIBRO VERDE PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA:

IMPLICACIÓN EN LOS SECTORES DE LAS AGUAS

MINERALES ENVASADA Y DE LOS BALNEARIOS

José F. Albert. Dr. en Ciencias Geológicas. |

|

Doctor

en Ciencias Geológicas por la Universidad de

Barcelona y Diplomado en Hidrología

Subterránea. Especialista en aguas termales

y geotermia, fue la primera persona en

España en doctorarse en esta disciplina

(1976). Ha dirigido durante veinticinco años

numerosos proyectos nacionales e

internacionales en el campo de la Geotermia,

tanto en el sector público como en el

privado, así como proyectos de I+D de la

Unión Europea. Desde 2013 es asesor del

Instituto Volcanológico de Canarias y

coordina los proyectos de investigación

geotérmica de las islas. Como Director de

Recursos de Agua del Grupo Danone

(1990-2010) principal productor mundial de

Aguas Minerales, ha desarrollado su

actividad de búsqueda y evaluación de

recursos hídricos durante otros veinte años

en más de treinta países de Europa, Asia,

África y América latina. Vicepresidente de

la Asociación Nacional de Empresas de Aguas

de Bebida Envasadas (ANEABE) de 2007 a 2012

y Presidente del Comité de Expertos de

ANEABE (1990- 2012), año de su jubilación

.Premio Nacional de Geología y Víctor de

Plata al Mérito Académico, es autor de más

de cuarenta artículos en revistas

científicas nacionales e internacionales y

de numerosas publicaciones sobre geotermia y

geoquímica de aguas minerales y termales.

Ponente en numerosos congresos y miembro del

tribunal de varias tesis doctorales, ha

desarrollado también actividad docente en

las universidades de Barcelona y Madrid. Doctor

en Ciencias Geológicas por la Universidad de

Barcelona y Diplomado en Hidrología

Subterránea. Especialista en aguas termales

y geotermia, fue la primera persona en

España en doctorarse en esta disciplina

(1976). Ha dirigido durante veinticinco años

numerosos proyectos nacionales e

internacionales en el campo de la Geotermia,

tanto en el sector público como en el

privado, así como proyectos de I+D de la

Unión Europea. Desde 2013 es asesor del

Instituto Volcanológico de Canarias y

coordina los proyectos de investigación

geotérmica de las islas. Como Director de

Recursos de Agua del Grupo Danone

(1990-2010) principal productor mundial de

Aguas Minerales, ha desarrollado su

actividad de búsqueda y evaluación de

recursos hídricos durante otros veinte años

en más de treinta países de Europa, Asia,

África y América latina. Vicepresidente de

la Asociación Nacional de Empresas de Aguas

de Bebida Envasadas (ANEABE) de 2007 a 2012

y Presidente del Comité de Expertos de

ANEABE (1990- 2012), año de su jubilación

.Premio Nacional de Geología y Víctor de

Plata al Mérito Académico, es autor de más

de cuarenta artículos en revistas

científicas nacionales e internacionales y

de numerosas publicaciones sobre geotermia y

geoquímica de aguas minerales y termales.

Ponente en numerosos congresos y miembro del

tribunal de varias tesis doctorales, ha

desarrollado también actividad docente en

las universidades de Barcelona y Madrid. |

|

El

Ministerio para la Transición Ecológica

lleva unos meses elaborando un borrador del

llamado Libro Verde para la Gobernanza del

Agua. Se trata de un documento muy ambicioso

que aborda cuestiones relativas a la gestión

de todo tipo de aguas, motivadas

principalmente por el cambio climático y su

impacto en la sequía. El principal propósito

del Ministerio es recabar opiniones en

relación con las disfunciones del modelo de

gobernanza vigente y analizar propuestas de

mejora. En la dirección

http://www.librogobernanzagua.es/, puede

encontrarse el borrador del documento.

Si

tal como se indica en la web “el

Ministerio para la Transición Ecológica,

busca abrir

espacios de debate y

generar propuestas de mejora en colaboración

con los actores

institucionales y las partes interesadas”,

estas son las reflexiones de un hidrogeólogo

ya jubilado, que ha convivido con los

sectores de aguas minerales envasadas y

balnearios durante una gran parte de su vida

profesional. Si

tal como se indica en la web “el

Ministerio para la Transición Ecológica,

busca abrir

espacios de debate y

generar propuestas de mejora en colaboración

con los actores

institucionales y las partes interesadas”,

estas son las reflexiones de un hidrogeólogo

ya jubilado, que ha convivido con los

sectores de aguas minerales envasadas y

balnearios durante una gran parte de su vida

profesional.

Se propone

en este borrador de Libro Verde “Eliminar

distinciones regulatorias en materia de

aguas subterráneas mediante la supresión del

artículo 1.5 del TRLA”, el cual dispone

que las aguas minerales y termales se

regularán por su legislación específica (…).

Esta

modificación tiene una

gran relevancia, ya que implicaría una

modificación de la naturaleza jurídica de

las aguas minerales y termales, de modo que

éstas dejen de estar reguladas por la Ley de

Minas y pasen a estar bajo la tutela de la

Ley de Aguas, lo que afecta a la titularidad

de las mismas.

Con la situación actual,

ambos sectores han crecido y se han

desarrollado bajo la tutela eficaz de la Ley

de Minas, representada por el Instituto

Geológico y Minero de España (IGME) y las

Comunidades Autónomas (CCAA). Las

principales características de esta tutela

son:

• Régimen jurídico

diferencial

Las aguas minerales y

termales presentan un régimen de

distribución de competencias singularizado

respecto del establecido para el resto de

los recursos hídricos. Esta es la conclusión

que fácilmente se extrae si acudimos a los

arts. 148.1.10ª y 149.1.22ª de la

Constitución Española (CE).

Las aguas minerales y

termales se mantienen al margen del régimen

competencial establecido para los recursos

hídricos, en atención al modo incuestionable

con el que el art. 148.1.10ª. CE otorga las

competencias sobre estas aguas en favor de

las CCAA, singularidad justificada por el

hecho de que la Ley de Minas, y el

Reglamento que la desarrolla (Real Decreto

2857/1978), incluyen a las aguas minerales y

termales dentro de los recursos minerales

que componen la Sección B. Además, existen

normativas de rango inferior que regulan de

forma específica aspectos relativos a su

explotación y comercialización.

El Real Decreto

Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Aguas, así lo

dispone en el Art.1 apartado 5 en virtud del

cual “Las aguas minerales y termales se

regularán por su legislación específica”,

sin perjuicio de que el apartado 2 del mismo

artículo señala que “Es también objeto de

esta ley el establecimiento de las normas

básicas de protección de las aguas

continentales, costeras y de transición, sin

perjuicio de su calificación jurídica y de

la legislación específica que les sea de

aplicación”.

Ello significa que

también están bajo el ámbito de aplicación

de la Ley de Aguas en lo que se refiere a su

protección, lo que no es impedimento para

tener una naturaleza jurídica especial y por

tanto una legislación específica. Además,

una de las máximas siempre tenidas en cuenta

por la normativa que tradicionalmente ha ido

conformando el régimen jurídico de las aguas

minerales y termales ha sido el

reconocimiento y respeto a la posible

existencia de propiedad privada sobre este

tipo de recursos, a la que se viene

reconociendo como una propiedad especial y

diferente tanto del resto de los recursos

hidráulicos como mineros.

• Un recurso minero

renovable

Las aguas minerales se

diferencian del resto de recursos minerales

por su carácter renovable. La cantidad

extraída debe ser siempre inferior a la

recarga promedio anual del acuífero, de

manera que se asegure su sostenibilidad

cuantitativa y cualitativa, manteniendo

siempre constante su composición química. La

planta envasadora o el balneario son los

primeros interesados en preservar su

recurso, que constituye la base de su

actividad económica a medio y largo plazo.

• Estricta autorización,

vigilancia y control de las autoridades

Las autoridades mineras y

sanitarias desempeñan una labor fundamental

para garantizar la protección y las

características de este recurso minero. Así,

para obtener la declaración de la condición

de mineral las aguas deben reunir unas

características muy específicas, superar

estrictos análisis químicos y

microbiológicos mensuales durante dos ciclos

hidrológicos y un largo expediente

administrativo, de acuerdo con lo indicado

por las Directivas 80/777/CEE, 96/70/CE,

2003/40/CE y 2009/54/CE y sus

correspondientes transposiciones al

ordenamiento jurídico español.

Es la autoridad minera

quien decide, previa consulta a otras

administraciones como la hidráulica, cual es

el caudal óptimo de aprovechamiento de la

captación y su correcto perímetro de

protección, con el fin de que sea compatible

con otras actividades y evitar posibles

afecciones al acuífero.

El perímetro de

protección es aquella superficie de terreno

en la que se limitan o se condicionan las

actividades que pueden perjudicar al

acuífero. Su función es garantizar la pureza

original de las aguas minerales y se

delimita en base a criterios muy estrictos.

El número de zonas a definir en el perímetro

de protección se decide en función de las

características hidrogeológicas e

hidrodinámicas del acuífero e integran una

zona inmediata para la protección de la

captación, una zona de protección

cualitativa y otra de protección

cuantitativa.

El Instituto Geológico y

Minero de España (IGME) trabaja muy

estrechamente con las distintas

administraciones, así como con otros agentes

sociales comprometidos con la protección de

las aguas subterráneas, además de elaborar

los correspondientes informes preceptivos

para la declaración y autorización de las

aguas minerales.

De todo lo expuesto puede

concluirse que:

1) El sector de las aguas

minerales y el de los balnearios deberían

seguir con su régimen legislativo y

administrativo actual, ya que se ha

demostrado eficaz y eficiente para la

regulación de ambos sectores y de la gestión

de los acuíferos. El cambio jurídico

propuesto implica abandonar un sistema que

funciona y afrontar nuevos claros riesgos

sin beneficio social aparente.

Son las autoridades

mineras quienes tienen los conocimientos

técnicos y experiencia para supervisar y

autorizar las explotaciones de agua mineral

y termal. Además, cabe recordar que las

extracciones de las aguas minerales y

termales constituyen sólo el 0,03% de los

recursos hídricos subterráneos. ¿Qué sentido

tiene? ¿Ansia de poder en manos de otros

estamentos?

2) El cambio

competencial, y la inclusión de las aguas

mineromedicinales y termales dentro de la

Ley de Aguas conlleva o pretende, de

entrada, una declaración de las aguas como

un bien público, situación esta que no

encuentra fundamento en la causa de utilidad

pública o de interés social que debe

presidir dicha declaración, y al mismo

tiempo supone un quebranto de derechos

constitucionales tan importantes como el

derecho a la propiedad.

La inclusión de las aguas

minerales y termales bajo la competencia de

la Ley de Aguas, y con ello su declaración

de bien de dominio público, y la supresión

de cualquier tipo de propiedad sobre las

mismas, tampoco asegura por sí mismo el uso

público del recurso, ni una mejor

distribución pública, objetivos que debe

perseguir siempre toda declaración de

dominio público de un bien.

Respecto al concepto de

prestación de un servicio público, este

requisito no sería aplicable dado que las

aguas minerales, mineromedicinales y

termales siempre han estado directamente

asociadas a una actividad empresarial.

Además, con el cambio jurídico planteado no

se busca la satisfacción de una necesidad

colectiva concreta.

La declaración de bien

público no tendría un especial efecto

directo en lo que la Jurisprudencia del

Tribunal Constitucional ha venido

conceptuando como “fomento de la riqueza

nacional”, por el contrario, su declaración

como bien público pondría en peligro una

actividad empresarial centenaria, que sí

crea riqueza en territorios en su mayoría

rurales.

3) En definitiva, el

único fundamento para justificar las

pretensiones que se recogen en el

Libro Verde

de la Gobernanza del Agua es simplemente la

“coherencia con el resto del

ordenamiento jurídico

español”.

Sin embargo, en base a lo

expuesto, quien escribe estas líneas

entiende que no concurren razones ni de

eficacia, ni de interés público, ni de

carácter técnico ni medioambiental que

justifiquen un cambio jurídico tan relevante

como el recogido en el borrador actual del

Libro Verde. Muy al contrario, este cambio

legislativo y sus consecuencias supondrían

un claro riesgo para los sectores económicos

que se ha generado alrededor de este bien

hídrico, principalmente en pequeños núcleos

rurales.

La realidad actual y los

resultados prácticos que han convertido a

España en uno de los principales actores

europeos en la actividad de aguas minerales

y termales, llevan a considerar la actual

Ley de Minas como una eficaz herramienta que

ha permitido la creación de riqueza en

perfecta armonía con la protección de la

calidad y de la sostenibilidad de las aguas

minerales y termales, bajo la supervisión de

las autoridades mineras y bajo el régimen de

propiedad actual. |

| |

|

julio/2019 |

HIDROGEÓLOGO

¿UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN? HIDROGEÓLOGO

¿UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?

Irene de Bustamante Gutiérrez. Doctora en

Ciencias Geológicas por la Universidad

Complutense de Madrid. Profesora Titular en

el Departamento de Geología de la

Universidad de Alcalá, y Directora Adjunta

de IMDEA Agua. |

Irene

de Bustamante Gutiérrez.

Doctora en Ciencias

Geológicas por la Universidad Complutense de

Madrid. Profesora Titular en el Departamento

de Geología de la Universidad de Alcalá, y

Directora Adjunta de IMDEA Agua. Entre sus

líneas de investigación actuales se puede

destacar: reutilización de aguas regeneradas

para riego y recarga, hidrogeología, calidad

y contaminación del agua, y cartografía

ambiental. Ha participado en más de 60

proyectos y contratos de investigación,

siendo en 35 de ellos investigador

principal. Los resultados se reflejan en más

de 200 trabajos en revistas, libros y

monografías, tres patentes y un software. Ha

dirigido 9 tesis doctorales, 4 tesis de

Licenciatura y 45 proyectos de máster. Cabe

destacar también su actividad como Directora

del Máster en Hidrología y Gestión de los

Recursos Hídricos, además de formar parte de

la Comisión Docente del Doctorado en

Hidrología y Gestión de los Recursos

Hídricos. Recientemente ha obtenido varios

premios de investigación, 3 de ellos por el

proyecto Consolider Tragua “Tratamiento y

Reutilización de aguas residuales para una

gestión sostenible", otorgados por el

Consejo Social de la Universidad de Alcalá,

en 2007; por la International Water

Association en 2012, dentro de la categoría

“Grand prize in the practical realization” y

por la Dirección General de Investigación

Científica y Técnica en 2012 por ser uno de

los cinco proyectos más representativos de

la calidad de la ciencia española. Así

mismo, obtuvo en 2012 un accésit durante la

XIV Edición Premios Fundación 3M a la

Innovación, por su trabajo "Evolución de

trazas de fármacos en el tratamiento de

aguas residuales urbanas”. Irene

de Bustamante Gutiérrez.

Doctora en Ciencias

Geológicas por la Universidad Complutense de

Madrid. Profesora Titular en el Departamento

de Geología de la Universidad de Alcalá, y

Directora Adjunta de IMDEA Agua. Entre sus

líneas de investigación actuales se puede

destacar: reutilización de aguas regeneradas

para riego y recarga, hidrogeología, calidad

y contaminación del agua, y cartografía

ambiental. Ha participado en más de 60

proyectos y contratos de investigación,

siendo en 35 de ellos investigador

principal. Los resultados se reflejan en más

de 200 trabajos en revistas, libros y

monografías, tres patentes y un software. Ha

dirigido 9 tesis doctorales, 4 tesis de

Licenciatura y 45 proyectos de máster. Cabe

destacar también su actividad como Directora

del Máster en Hidrología y Gestión de los

Recursos Hídricos, además de formar parte de

la Comisión Docente del Doctorado en

Hidrología y Gestión de los Recursos

Hídricos. Recientemente ha obtenido varios

premios de investigación, 3 de ellos por el

proyecto Consolider Tragua “Tratamiento y

Reutilización de aguas residuales para una

gestión sostenible", otorgados por el

Consejo Social de la Universidad de Alcalá,

en 2007; por la International Water

Association en 2012, dentro de la categoría

“Grand prize in the practical realization” y

por la Dirección General de Investigación

Científica y Técnica en 2012 por ser uno de

los cinco proyectos más representativos de

la calidad de la ciencia española. Así

mismo, obtuvo en 2012 un accésit durante la

XIV Edición Premios Fundación 3M a la

Innovación, por su trabajo "Evolución de

trazas de fármacos en el tratamiento de

aguas residuales urbanas”. |

|

Una

amenaza de alto riesgo se extiende en el

actual escenario ambiental, donde los

recursos hídricos continúan marcando el

pulso del planeta: la desaparición de una

especie. Una

amenaza de alto riesgo se extiende en el

actual escenario ambiental, donde los

recursos hídricos continúan marcando el

pulso del planeta: la desaparición de una

especie.

Es preocupante que, en

determinados eventos suscritos en el marco

de la hidrogeología, la edad media de los

asistentes sea bastante elevada ¿Dónde están

los jóvenes hidrogeólogos? Os invito a

visitar la fototeca del Club del Agua

Subterránea [1]. En las reuniones

científicas su asistencia es más elevada y

suelen ser jóvenes que se encuentran

trabajando en algún centro académico y/o de

investigación.

El artículo publicado en

2014 en Tierra y Tecnología [2], define al

hidrogeólogo como “un auténtico hombre

orquesta”, que debe tener conocimientos en

todas las áreas geológicas, climatología,

hidrografía perforación, legislación, etc.,

y proveniente de múltiples titulaciones.

También sabemos del gran abanico de salidas

profesionales que tiene este tipo de

especialistas.

Entonces ¿Dónde está el

problema? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?

En España se impartían tres cursos de

especialización en hidrogeología, de los que

sólo queda uno; y en las distintas

facultades y escuelas, la hidrogeología es

una materia en torno a los 6 ECTS, inserta

en algún curso de la carrera. Si ni desde la

propia academia peleamos por esta

disciplina, mal podremos motivar a nuestros

estudiantes a sumergirse en el mundo del

agua. Otro problema que he detectado en los

jóvenes hidrogeólogos es que les gusta poco

el campo, prefieren trabajar con modelos

matemáticos o con ensayos de laboratorio.

Pero la responsabilidad

no está sólo en la academia ¿Qué hace la

administración por fomentar la vinculación

de estos profesionales cualificados en sus

estamentos? ¿en qué lugar del limbo se

encuentra la geología (motor de la

hidrogeología) en la enseñanza primaria y

secundaria? ¿Qué actividades de divulgación

realizamos para dar a conocer a la sociedad

quienes somos y qué hacemos?

¿Tendremos que hablar

dentro de unos años de la extinción del homo

hidroligensis al inicio del Antropoceno?

[1]

https://www.clubdelaguasubterranea.org/album.htm

[2]

https://www.icog.es/TyT/index.php/2009/11/que-es-la-hidrogeologia-el-geologo-y-la-hidrogeologia/

|

| |

julio/2019 |

SELECCIÓN DE

INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA SELECCIÓN DE

INDICADORES EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

SUBTERRÁNEAS EN MINERÍA

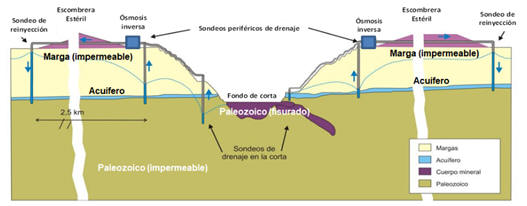

Juan Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero

de Minas |

Juan

Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero de

Minas por la Universidad Politécnica de

Madrid. Diplomado en Alta Dirección de

Empresas por el Instituto Internacional San

Telmo de Sevilla. Técnico Superior en

Prevención de Riesgos Laborales por la

Fundación Tripartita. Especialista en

Hidrogeología, Minería y Medioambiente.

Durante 19 años trabajo en la consultora

FRASA Ingenieros como Jefe de Proyectos,

simultaneando esta actividad con la docencia

como Profesor de Hidrogeología en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Minas de

Madrid (8 años). Desde 2008 es responsable

del área de hidrogeología de la compañía

minera Cobre Las Cruces (Sevilla). Tiene 4

premios académicos y menciones especiales,

tanto nacionales como internacionales,

siendo coautor de 3 libros, 5 capítulos de

libros, 5 artículos indexados, 14 artículos

en revistas técnicas y más de 35 ponencias

en congresos internacionales. Ha

desarrollado su vida profesional en 8 países

en 3 continentes (Europa, África y América) Juan

Carlos Baquero Úbeda. Doctor Ingeniero de

Minas por la Universidad Politécnica de

Madrid. Diplomado en Alta Dirección de

Empresas por el Instituto Internacional San

Telmo de Sevilla. Técnico Superior en

Prevención de Riesgos Laborales por la

Fundación Tripartita. Especialista en

Hidrogeología, Minería y Medioambiente.

Durante 19 años trabajo en la consultora

FRASA Ingenieros como Jefe de Proyectos,

simultaneando esta actividad con la docencia

como Profesor de Hidrogeología en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Minas de

Madrid (8 años). Desde 2008 es responsable

del área de hidrogeología de la compañía

minera Cobre Las Cruces (Sevilla). Tiene 4

premios académicos y menciones especiales,

tanto nacionales como internacionales,

siendo coautor de 3 libros, 5 capítulos de

libros, 5 artículos indexados, 14 artículos

en revistas técnicas y más de 35 ponencias

en congresos internacionales. Ha

desarrollado su vida profesional en 8 países

en 3 continentes (Europa, África y América) |

|

El pasado 21

de marzo tuvimos la ocasión de participar en

la Jornada que el CAS organizó en Madrid,

relativa al Uso Eficaz de Indicadores en

la Gestión de las Aguas Subterráneas.

Aun cuando

el agua (después del aire) es el recurso más

abundante que encontramos en nuestro

planeta, el agua de calidad no es tan

abundante, tanto por su acceso, como por el

volumen disponible y su pureza. Todos somos

conscientes del valor que tiene este

recurso, así como la importancia de

racionalizar y optimizar su empleo, sin

poner por ello en riesgo al entorno,

garantizando su correcta gestión (captación,

tratamiento, distribución y devolución al

medio), y a un coste razonable.

Un

indicador es una herramienta que permite

valorar el funcionamiento de algo complejo

pero medible, de forma que puedan tomarse

decisiones en función de su evolución con

respecto al objetivo para el que ha sido

definido.

La

definición de un indicador debe responder a

un objetivo concreto, de forma que

resulte tanto representativo del proceso a

controlar como fiable y objetivo. La

definición de un indicador conlleva, además

de su selección, concretar los medios

instrumentales de medida disponibles,

unidades, rango de variabilidad y valores de

referencia que indiquen cuando tomar una

decisión, evitando sesgos.

Deben

buscarse indicadores de fácil comprensión

(bien descritos), duraderos y conocidos, de

forma que puedan existir referencias. El uso

correcto de un indicador puede incluso

señalar, de forma predictiva, cual es la

tendencia del sistema si no se ejercen

cambios.

En

cualquiera de los casos interesa validar

periódicamente los indicadores empleados,

analizando la conveniencia o no de continuar

con cada uno de ellos, ya que pueden dejar

de ser representativos o producir un sesgo

en la información. En esos casos pueden ser

complementados o sustituidos por otros.

En

minería, los parámetros típicos de

control son: abatimiento de nivel

piezométrico, calidad físico-química y

microbiológico del agua, caudal

extraído/tratado, todos aquellos

relacionados con la calidad del agua, coste,

consumo energético y en reactivos, tiempo,

presiones, etc. Para el control de cada uno

de estos parámetros, pueden construirse

multitud de indicadores en función de

nuestras necesidades. En

minería, los parámetros típicos de

control son: abatimiento de nivel

piezométrico, calidad físico-química y

microbiológico del agua, caudal

extraído/tratado, todos aquellos

relacionados con la calidad del agua, coste,

consumo energético y en reactivos, tiempo,

presiones, etc. Para el control de cada uno

de estos parámetros, pueden construirse

multitud de indicadores en función de

nuestras necesidades.

Transversalmente existen una serie de

exigencias y requisitos que deben cumplirse,

tanto impuestos por la Administración como

auto-impuestos por la propia empresa, que

permiten definir valores umbral que exigen

alguna actuación concreta. Esta

circunstancia exige un control que, mediante

indicadores sencillos, puede llevarse a la

práctica.

En

operaciones mineras, el control se realiza

de forma multiparamétrica, enfocado tanto al

cumplimiento de objetivos como a la

optimización de costes. Frente al empleo de

un indicador complejo, puede usarse un

conjunto de indicadores sencillos,

destinados cada uno de ellos a una faceta de

control (producción, coste/consumo,

eficacia, etc.). De esta forma podremos

obtener una mayor y más concreta información

en el momento de analizar el sistema.

El número de

indicadores a emplear en minería puede ser

altísimo, ya que cada área busca aquellos

que mejor resultado pueden darle para

controlar el objetivo particular de cada uno

de ellos. Así mismo, existen diferentes

niveles (escalas de análisis) que exigen el

empleo de indicadores más concretos o más

generales.

Cuando se

trata de comparar entre diferentes elementos

de un sistema (sondeos de drenaje, por

ejemplo), o se pretende analizar la

evolución que con el tiempo presenta cada

elemento, deben buscarse unidades homogéneas

de comparación (caudal específico, etc.)

El seguimiento de uno o

varios Indicadores no debe considerarse un

fin en sí mismo, sino una herramienta para

valorar la gestión aplicada en pro de su

excelencia, detectando riesgos y

oportunidades. |

| |

junio/2019 |

UN FUTURO

ESPERANZADOR PARA EL SECTOR DE LA GEOTERMIA UN FUTURO

ESPERANZADOR PARA EL SECTOR DE LA GEOTERMIA

Celestino García de la Noceda Márquez,

Jefe de proyectos de Investigación Geotérmica del IGME y

vocal del CAS |

Celestino

García de la Noceda Márquez. Ingeniero de Minas. Desde

hace más de 39 años trabaja en el Instituto Geológico y

Minero de España (IGME). Emprende su actividad en el

IGME en el campo de las Aguas Subterráneas en las

Cuencas altas del Júcar y Segura y posteriormente en la

Cuenca del Ebro. En el año 1982 comienza su actividad en

el campo de la Energía Geotérmica y desde 1984 es

responsable de los proyectos de Investigación Geotérmica

realizados por el IGME. Durante estos años ha

compatibilizado su actividad en Investigación Geotérmica

con la Investigación Hidrogeológica, participando en

numerosos proyectos llevados a cabo por el IGME. Cabe

destacar los proyectos de investigación geotérmica en

Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia o

Mallorca, entre otras zonas. Ha participado en diversos

proyectos de la Unión Europea en temas de Energía

Geotérmica y ha sido miembro del grupo de expertos que

han participado en la selección de proyectos tanto de

I+D como de Demostración. Es coordinador del grupo de

Identificación de Recurso en la Plataforma Tecnológica

Española de Geotermia, GEOPLAT. Miembro del Comité

Técnico AEN/CTN 100 de AENOR que ha redactado la norma

100715-1 para sistemas geotérmicos en circuito cerrado

vertical. Ha participado en numerosas reuniones tanto

nacionales como internacionales relacionadas con su

actividad Geotérmica e Hidrogeológica y es autor de un

gran número de comunicaciones, ponencias y artículos. Celestino

García de la Noceda Márquez. Ingeniero de Minas. Desde

hace más de 39 años trabaja en el Instituto Geológico y

Minero de España (IGME). Emprende su actividad en el

IGME en el campo de las Aguas Subterráneas en las

Cuencas altas del Júcar y Segura y posteriormente en la

Cuenca del Ebro. En el año 1982 comienza su actividad en

el campo de la Energía Geotérmica y desde 1984 es

responsable de los proyectos de Investigación Geotérmica

realizados por el IGME. Durante estos años ha

compatibilizado su actividad en Investigación Geotérmica

con la Investigación Hidrogeológica, participando en

numerosos proyectos llevados a cabo por el IGME. Cabe

destacar los proyectos de investigación geotérmica en

Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia o

Mallorca, entre otras zonas. Ha participado en diversos

proyectos de la Unión Europea en temas de Energía

Geotérmica y ha sido miembro del grupo de expertos que

han participado en la selección de proyectos tanto de

I+D como de Demostración. Es coordinador del grupo de

Identificación de Recurso en la Plataforma Tecnológica

Española de Geotermia, GEOPLAT. Miembro del Comité

Técnico AEN/CTN 100 de AENOR que ha redactado la norma

100715-1 para sistemas geotérmicos en circuito cerrado

vertical. Ha participado en numerosas reuniones tanto

nacionales como internacionales relacionadas con su

actividad Geotérmica e Hidrogeológica y es autor de un

gran número de comunicaciones, ponencias y artículos. |

|

El

pasado mes de abril de 2019 tuvo lugar la

reunión del grupo de expertos en Geotermia

de la Agencia Internacional de la Energía y

el workshop que tradicionalmente se organiza

con motivo de las reuniones que este grupo

celebra en los diferentes lugares del mundo.

La reunión, organizada por la Plataforma

Tecnológica y de Innovación Española de

Geotermia (GEOPLAT), como miembro del grupo

de expertos, con el apoyo de la Consejería

de Economía, Industria, Comercio y

Conocimiento del Gobierno de Canarias y el

Instituto Tecnológico de Canarias, puede

suponer un importante punto de inflexión en

el desarrollo de la energía geotérmica en

España. El

pasado mes de abril de 2019 tuvo lugar la

reunión del grupo de expertos en Geotermia

de la Agencia Internacional de la Energía y

el workshop que tradicionalmente se organiza

con motivo de las reuniones que este grupo

celebra en los diferentes lugares del mundo.

La reunión, organizada por la Plataforma

Tecnológica y de Innovación Española de

Geotermia (GEOPLAT), como miembro del grupo

de expertos, con el apoyo de la Consejería

de Economía, Industria, Comercio y

Conocimiento del Gobierno de Canarias y el

Instituto Tecnológico de Canarias, puede

suponer un importante punto de inflexión en

el desarrollo de la energía geotérmica en

España.

Casi 10 años

después de que se celebrase en Madrid una

reunión similar con la participación de

numerosos expertos mundiales y nacionales,

la reunión celebrada en Canarias ofreció una

visión confrontada con expertos mundiales

sobre las posibilidades reales de la

geotermia en España y va a permitir la

reorientación de la actividad geotérmica a

desarrollar en los próximos años con vistas

a la demostración de la viabilidad de los

diferentes tipos de proyectos geotérmicos

posibles en el territorio.

Desde luego,

el acierto en la selección del lugar de

celebración de la reunión es un hecho

evidente. La geotermia en Canarias se

encuentra en la actualidad ante el reto

inexcusable de demostrar que la aplicación

de la energía geotérmica para la producción

de electricidad es viable en las islas. Las

investigaciones realizadas y las previstas a

medio plazo han de concluir con los modelos

de campo geotérmico que tendrán que ser

confirmados mediante perforaciones. Quedan

para otros momentos posteriores los

desarrollos de técnicas innovadoras en

exploración ya que éstas deberán ser

demostradas en campo confrontadas ante

yacimientos geotérmicos reales. Sin embargo

aún hay grandes posibilidades de desarrollo

tecnológico a desplegar en las actividades

previstas a medio plazo en los aspectos

ambientales y de perforación en zonas

sensibles, en instrumentación y en técnicas

auxiliares para los sondeos.

Pero sin

duda, el reto que tiene que ser afrontado

desde el primer momento y lo que supone el

punto de inflexión que debe ser establecido

en relación con la geotermia en las islas es

el de coordinación y trabajo en equipo de

las diferentes entidades que deben

participar en el desarrollo de la geotermia

en Canarias. Sin este esfuerzo integrador,

el futuro de la geotermia profunda en

Canarias será un tremendo fracaso, se habrán

echado por tierra más de 30 años de

esfuerzos y se tendrá que luchar contra otro

“fantasma geotérmico” como fue el sondeo

Lanzarote-1.

Algo que no

podemos obviar por más tiempo es la entrada

de nuevos agentes en el sector. Son varias

las entidades públicas y privadas que deben

estar presentes cuanto antes en el

desarrollo de la geotermia. Sin ellas, las

posibilidades de éxito de la geotermia

pueden ser netamente mínimas. Por ello se

hace necesario contar con el esfuerzo de

todos evitando los protagonismos y los

intentos de monopolizar tecnologías,

territorios, subsectores,…

En todo

caso, la geotermia profunda en España no

sólo pasa por Canarias. Las posibilidades de

aprovechamiento en las restantes áreas del

territorio español no son en absoluto

desdeñables. Hace falta iniciativa, voluntad

y apoyo, pero se puede lograr el éxito, tal

como también se puso de manifiesto en la

reunión de Canarias. El futuro depende

también es este caso de esa colaboración

entre entidades implicadas en este tema. Tal

vez sea el momento se “reescribir” con

nuevas orientaciones los planteamientos que

el sector de la geotermia profunda se había

trazado antes de la moratoria de las

renovables en 2012. No sólo se trata de

financiación; es imprescindible aunar

esfuerzos y apoyar decididamente los

proyectos que se acerquen al aprovechamiento

de la geotermia de media (e incluso de alta)

entalpía. Aunque parezca que los momentos no

son propicios, no cabe duda que se ha

superado el rechazo irracional hacia la

producción de energía eléctrica con

renovables y hay que prepararse para una

etapa con mejores oportunidades.

Tras estos

párrafos dedicados a la geotermia

convencional profunda, cabría preguntarse

qué panorama se vislumbra en cuanto a la

geotermia somera. En la reunión celebrada en

Canarias se puso claramente de manifiesto el

importante crecimiento que podría tener el

sector con los apoyos adecuados. Se está

desarrollando un amplio esfuerzo en mejorar

la calidad y garantía de los trabajos

mediante una mejor formación y cualificación

de los técnicos y con unas exigencias

mayores para verificar la calidad. En este

sentido, no podemos olvidar que sectores

aparentemente cercanos continúan

distorsionando la información y verificación

de las características de las instalaciones,

lo que puede perjudicar a la larga a todos

los sectores próximos. Confiamos que estas

maniobras vayan siendo clarificadas y el

sector de la geotermia somera pueda seguir

creciendo al ritmo que corresponde y

respondiendo a las exigencias que las

directivas europeas establecen para la

eficiencia energética en climatización.

Si algo se

ha podido aprender de la reunión celebrada

en Canarias es que la colaboración de todos

los agentes, la transmisión de conocimiento

y el intercambio de información son la única

vía posible para desarrollar las tecnologías

que permitan lograr los objetivos de

exploración, desarrollo y utilización de la

energía geotérmica en España. Se requiere la

implicación y amplitud de miras de todos

para que este espíritu de integración y

coordinación pueda ser real y permita

alcanzar las metas deseadas, mucho más allá

de lo que nuestros objetivos particulares

nos permitan vislumbrar. |

| |

mayo/2019 |

EL FUTURO DEL AGUA EL FUTURO DEL AGUA

Alberto Jiménez

Madrid. Doctor en Ciencias del Medio Ambiente. Miembro

Consejo Asesor del CAS |

|

Alberto Jiménez Madrid es Doctor en Ciencias del Medio

Ambiente. Especialista en planificación de los recursos

hídricos y ordenación del territorio. Autor de más de 80

publicaciones y ponencias de especialista en más de 10

países de Europa y en Sudamérica relacionadas con la

gestión del agua y los recursos naturales. Tiene

experiencia en dirección de proyectos en Europa,

América, Asia y África. Profesor Asociado de

Universidad. Profesor Tutor UNED. Perito judicial

especialista en medio ambiente, ordenación del

territorio y urbanismo. Premio Internacional de

Investigación “Profesor William R. Dearman QJEGH” en

2011 y Premio Nacional Alfons Bayó 2014 otorgado por la

Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Grupo

Español) por su trayectoria.

En

la actualidad es Director General de la consultora

PROAMB Integrada, miembro de la Junta de Gobierno del

Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía y del

Comité Consultor de la Cátedra de Planificación

Estratégica Territorial y Gobernanza Local de Málaga. |

|

Según

la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión

de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se verá

especialmente agravada en entornos del Mediterráneo,

debido al excesivo uso sin control de los recursos, la

falta de inversión y su continua mala gestión, lo que ha

provocado una pérdida en la calidad y cantidad del

recurso disponible, así como la degradación de los

ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá

potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las

previsiones de cambio climático que para la región se

prevé desde organismos e instituciones como el IPCC. Según

la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión

de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se verá

especialmente agravada en entornos del Mediterráneo,

debido al excesivo uso sin control de los recursos, la

falta de inversión y su continua mala gestión, lo que ha

provocado una pérdida en la calidad y cantidad del

recurso disponible, así como la degradación de los

ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá

potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las

previsiones de cambio climático que para la región se

prevé desde organismos e instituciones como el IPCC.

Tras

años de retraso en la aprobación de los diferentes

planes hidrológicos de cuenca, la puesta al día con los

plazos marcados desde Europa para los diferentes ciclos

de la planificación ha supuesto un gran esfuerzo en

todos los sentidos para el Estado, las administraciones

públicas y las empresas privadas colaboradoras. Sin

embargo, este esfuerzo sitúa a España a la cabeza de los

países europeos que están al día, al menos sobre el

papel, con las obligaciones respecto a la gestión y

planificación de los recursos hídricos. Aun así, la

realidad reinante es que todavía quedan muchos campos en

los que avanzar y mejorar para alcanzar los objetivos de

las directrices que en materia de agua rigen desde

Europa, principalmente los recogidos en la Directiva

Marco del Agua.

Para

ello es necesario alcanzar un gran acuerdo, un pacto

nacional sobre el agua basado en la colaboración y

coordinación entre administraciones, que incluya las

voluntades tanto de los responsables técnicos como

políticos, con la intención de definir las líneas

estratégicas de futuro que deberán guiar la política en

materia de agua en nuestra tierra y su gestión, con el

fin de mejorar el actual escenario. Para ello, es

imprescindible abordar la temática desde sus diferentes

vertientes y afecciones (ambientales, sociales,

económicas, etc.) para consensuar un nuevo modelo

alternativo de gestión y planificación basado, a grandes

rasgos, en los siguientes hitos:

-

Las políticas de agua tienen que estar basadas en la

solidaridad entre los pueblos, donde el agua, como

el recurso de la vida, debe ejercer de elemento

vertebrador del territorio. Existen cuencas

excedentarias que podrían paliar los problemas de

déficit hídrico que sufren otros sectores, siempre y

cuando el desarrollo futuro de la cuenca cedente no

se vea comprometido por posibles transferencias y se

cumplan los objetivos medioambientales de las masas

de agua.

-

Es fundamental la coordinación entre

administraciones, a todos los niveles, donde la

pluralidad de niveles de gobierno y la fragmentación

de competencias sobre los ámbitos que se tratan

originan en ciertos casos una gestión inadecuada de

la situación.

-

Se hace necesario un compromiso serio para

desarrollar los diferentes programas de medidas de

los planes hidrológicos. De forma recurrente se

aprecia el desplazamiento temporal de las medidas

propuestas de un ciclo de planificación al

siguiente, incluso la eliminación de horizontes

temporales para la ejecución de algunas de ellas sin

que otras medidas vengan a mejorar la situación de

estrés hídrico cada vez mayor, lo que denota que la

problemática no está en la teoría, sino en la puesta

en práctica y la voluntad de desarrollo de estos

programas de medidas.

-

Los procesos de participación e información pública

deben fomentar más el compromiso de la sociedad en

estos procesos, mediante la explicación de las

implicaciones que los documentos normativos

aprobados en los diferentes planes (hidrológicos,

zonas inundables, etc.) generan sobre el desarrollo

futuro del territorio, y evitar que dichos procesos

se conviertan en trámites legales que cumplir con

publicaciones en periodos vacacionales, entre otras

medidas, que lo último que buscan es la

participación ciudadana y de las administraciones

locales.

-

Se deben determinar con claridad los mecanismos y

fórmulas en los que se llevará a cabo la

recuperación del coste de los servicios relacionados

con el agua. Unificar criterios frente a la

dispersión normativa y prever aquellos mecanismos

necesarios para evitar duplicidades en cuanto a los

gravámenes exigidos.

-

Se hace necesaria una mayor conectividad entre los

avances científico-técnicos y los trabajos

desarrollados desde las administraciones. El

potencial humano de nuestra sociedad es enorme y

goza de reconocido prestigio a nivel internacional,

sin embargo, existe una falta de inclusión de los

resultados obtenidos en investigaciones y

desarrollos tecnológicos dentro de la toma de

decisiones en determinados ámbitos de la

planificación hidrológica.

-

En determinados ambientes es necesario el estudio,

desarrollo e implantación de fuentes alternativas de

suministro que aumenten el recurso disponible y

aseguren la capacidad de abastecimiento de la

población, no ya solo de la zona donde se lleven a

cabo las actuaciones. Estas medidas liberan recursos

procedentes de otras fuentes tradicionales que

pueden ser destinados a otros usos que consolidan y

fomentan el desarrollo del territorio, con la

consecuente creación de riqueza y mejora en la

calidad de vida de los ciudadanos, así como la

mejora del estado de las masas de agua y ecosistemas

asociados. Dichas actuaciones deberán ir acompañadas

de planes de optimización energética, los cuales

permitirán aumentar la competitividad de nuestro

mercado, así como incidir positivamente sobre el

medio ambiente.

-

Alcanzar el objetivo de vertido cero mediante la

construcción de las EDAR que todavía se encuentran

pendiente de ejecutar y la modernización de aquellas

que lo precisen.

-

Es necesario efectuar un control eficiente y

vigilancia de los recursos extraídos y

suministrados, junto con campañas de concienciación

ciudadana. Estas medidas se tornan fundamentales

para poder alcanzar un uso sostenible de los

recursos hídricos y poder garantizar así el

abastecimiento futuro de la población.

-

Finalmente, se hace necesario el estudio de modelos

de uso conjunto de todos los recursos hídricos

disponibles encaminados a proponer alternativas y

garantizar el abastecimiento de los diferentes

municipios, de los usos asociados al desarrollo

económico y social de la población y, por supuesto,

garantizar el cumplimiento de los objetivos

ambientales de las diferentes masas de agua.

No

cabe duda de que España necesita de una política en

materia de agua seria, rigurosa, con respaldo económico

suficiente y sobre todo con voluntad e impulso político

que se traslade a una gestión sostenible e integral,

reflejo de la legislación vigente.

No se

puede olvidar que lo que tenemos no es la herencia de

nuestros antepasados, sino el préstamo de las

generaciones futuras, y es por ello que debemos trabajar

y cambiar las cosas para garantizar el bienestar de la

sociedad, reducir las incertidumbres que la falta de

inversión de estos últimos años nos ha generado,

alcanzar el buen estado de las masas de agua y preservar

nuestro patrimonio natural, el cual será el legado que

reciban las generaciones futuras. |

| |

abril/2019 |

GEOPARQUES Y RECURSOS

HÍDRICOS: SIMBIOSIS PARA EL FOMENTO DEL GEOTURISMO. GEOPARQUES Y RECURSOS

HÍDRICOS: SIMBIOSIS PARA EL FOMENTO DEL GEOTURISMO.

Esther Martín

Pinto. Doctoranda de la Universidad de Málaga |

|

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de

Málaga, Master Ejecutivo en Gestión y Dirección de

Empresas por ESIC y Master en Gestión Hotelera por la

Universidad de Cornel en Nueva York. Habiendo disfrutado

de dos becas para estudiar y trabajar en EE. UU. En

España responsable del departamento de idiomas de

Ciomijas o Centro de Formación Integral de las

Industrias del Ocio, centro de la Junta de Andalucía

destinado a diseñar y ser banco de pruebas de la

formación profesional a nivel directivo de los futuros

líderes del sector turístico de Andalucía. Poco después

Jefa de Estudios y después Directora Académica, durante

12 años. A continuación, comencé a trabajar en Diamond

Resorts International como Training Manager Europe

siendo responsable de la formación de todos los

complejos hoteleros de la compañía en Europa. |

|

Los

Geoparques son, según definición de la UNESCO, áreas

geográficas unificadas donde lugares y paisajes

geológicos de relevancia internacional se gestionan con

un sentido holístico de protección, educación y

desarrollo sostenible. Es imposible desligar en los

Geoparques la riqueza geológica con el magnetismo que

atrae a los visitantes y que, además de disfrutar de los

paisajes y explicaciones geológicas, busca las raíces

socioculturales del territorio rural enfrentados a una

cada vez mayor sociedad urbanita. Todas estas visitas se

encuentran abarcadas en el concepto de Geoturismo y es

parte integral de los Geoparques y esencial para su

estabilidad y desarrollo, como atractor y promotor de la

economía local.

El

Geoturismo busca la integración de la industria del

turismo con la conservación e integración del patrimonio

geológico y geodiversidad, al mismo tiempo que promueve

el desarrollo económico y social de las comunidades

locales. En este sentido, España es el tercer país del

mundo en número de turistas extranjeros (75 millones de

turistas anuales), el primer país de la Unión Europea en

número de pernoctaciones y el 11 % de su producto

interior bruto es debido a la actividad económica

derivada de la actividad turística. También España es el

segundo país del mundo en número de Geoparques por lo

que cabría plantearse si no sería sensato integrar el

Geoturismo en los planes de fomento de este importante

sector económico del país como diversificación al

turismo ya establecido y asentado en el sol, la playa y

la cultura. |

Los

estudios psicológicos de percepción del paisaje destacan

que uno de los elementos objetivos más importantes a la

hora de apreciar y darle valor al medioambiente es la

presencia del agua. Este líquido elemento, ya sea

superficial o de origen subterráneo (aguas

subterráneas), debería tener mayor importancia entre los

Geoparques ya que una de las tipologías de los lugares

de interés geológico (LIG) que existen en estos ENP son

las hidrogeológicas. Sin embargo, esto contrasta con que

en España solo el 1’2 % de los LIGS ubicados en

Geoparques son hidrogeológicos, demostrando que las

aguas subterráneas son un aspecto poco estudiado en este

tipo de espacios, al igual que en otros Espacios

Naturales Protegidos (ENP), como los Parques Nacionales

o las Reservas de la Biosfera.

Esta

falta de representación del agua subterránea en los

Geoparques no se corresponde con la importancia del

agua, en general, y del agua subterránea, en particular,

en la Naturaleza. Hay que hacer un esfuerzo en el

estudio e inventario de LIGS que representen el ciclo

del agua en los Geoparques. De esta forma se conseguiría

que los visitantes y, también, los habitantes,

entendieran el importante papel que el agua juega en

estos espacios, creando un valor ambiental añadido y por

lo tanto se complementara la oferta de atracción

turística a estos espacios naturales. |

|

|

| |

marzo/2019 |

PUNTO DE VISTA por

Gerardo Ramos González. (Dr. Ingeniero de Minas.

Vocal del CAS).

¿Te arriesgas con los zahoríes?

Mi

mujer es médico, quizás por eso siempre he pensado en el

paralelismo existente entre las ciencias del subsuelo:

Geología, Minería, Hidrogeología, Geofísica, etc. Con la

Medicina y sus especialidades.

De

entrada tanto en unas como en otras se trabaja con lo

oculto. En el caso de la Medicina con el cuerpo humano y

en las ciencias del subsuelo con la tierra.

Todo

está lleno de paralelismos. Los diagnósticos en ambos

casos deben hacerse mediante métodos indirectos, también

con sus similitudes. Así tenemos que para detectar masas

tumorales en el cuerpo humano se emplean diversas

técnicas entre las que se encuentra el escáner o TAC

(Tomografía Axial Computerizada), de gran similitud a la

geofísica sísmica que utilizamos para la prospección en

el subsuelo. Otras técnicas médicas como radiografías,

resonancia magnética, analíticas diversas, tienen su

reflejo en el estudio del subsuelo mediante geofísica

eléctrica, método electromagnético de dominio de tiempos

(S.E.D.T.) y geoquímicas.

Una

vez determinada la existencia de un tumor se suele

confirmar con una biopsia, entrando quirúrgicamente o

mediante endoscopia en la masa tumoral y tomando

muestras. El equivalente minero es el sondeo con

extracción de testigos.

Por

desgracia, aún en los tiempos que corren, existe un

personaje, el zahorí o el que, buscando una denominación

más científico-tecnológica, se hace llamar

radiestesista. Al final se trata de aprovecharse de la

necesidad y de la ignorancia propia de tiempos

medievales. Por desgracias el zahorí también tiene

paralelismo en la Medicina, y como ellos viene de la

noche de los tiempos. Es el curandero. Personaje

pernicioso donde los haya.

A lo

largo de mi vida laboral me he cruzado en varias

ocasiones con tan oscuro personaje. Los damnificados

tienen también algo en común con los afectados por los

curanderos y tanto a unos como a otros se les puede oír

decir: “le tengo mucha fe”. Y en la mayor parte de los

casos terminan en similares condiciones.

Generalmente el zahorí suele acompañar a mucho sondista

que, como mínimo, está demasiado preocupado por “hacer

metros”. Si acierta le va bien porque cobra. Si falla

también le va bien, cobra menos pero no pone tubería y,

en ocasiones, ni hace un correcto abandono del pozo.

Nuestro actual Ministro de Ciencia, Innovación y

Universidades, Pedro Duque está teniendo el gran acierto

de luchar contra las pseudo ciencias. Lástima su campaña

no llegue a estos personajes.

|

enero/2019 |

PUNTO

DE VISTA por Fernando Octavio de Toledo y Ubieto

(Jubilado. Ex Consejero

Técnico de la Dirección General del Agua, Vocal de la

Junta Directiva del Club del Agua Subterránea)

Evolución histórica de la gestión de

los recursos hídricos subterráneos en España

Cuando recibí el encargo, por parte de mis ilustres

colegas de la Junta Directiva del Club del Agua

Subterránea, de escribir un artículo con mi punto de

vista sobre los recursos de subsuelo, no pude por menos

que experimentar una cierta perplejidad, pues ya va para

cinco años que pasé a disfrutar de la condición de

jubilado y se aproximan a los veinte los que hace que

dejé de dedicarme de forma profesional al ejercicio del

noble oficio de Hidrogeólogo. Pero, tras dar un repaso a

la evolución del estado de la profesión en los últimos

tiempos, comprendí que hace falta una cierta perspectiva

histórica para opinar sobre las aguas subterráneas en

España.

De

muy antiguo, las aguas subterráneas han sido utilizadas

por el hombre para atender a sus necesidades básicas,

crear una agricultura más diversificada y originar

sociedades cada vez más complejas En un principio, los

aprovechamientos se basaban en captación de surgencias

naturales, extracción a partir de pozos someros y

drenaje de acuíferos superficiales mediante galerías u

obras rudimentarias

La

verdadera revolución en su uso estuvo ligada a: la

invención de la bomba de turbina, que posibilita la

extracción de grandes caudales a grandes profundidades,

los avances en la tecnología de construcción de pozos,

que permiten incrementar profundidades y diámetros y el

desarrollo científico y práctico de la Hidrogeología

cuantitativa, que da explicación al funcionamiento de

las aguas subterráneas

Paralelamente, el consumo de agua ha aumentado

sensiblemente como consecuencia del crecimiento de la

población, el desarrollo industrial y la expansión del

regadío, a cuya satisfacción han contribuido

decisivamente los recursos subterráneos.

Efectivamente, las aguas subterráneas presentan unas

características singulares desde el punto de vista de su

utilización, de entre las que cabe destacar: amplia

distribución espacial de las formaciones geológicas

capaces de almacenarlas y transmitirlas; bajo coste de

la inversión necesaria para la movilización del recurso,

por la facilidad de acceso a la tecnología de

perforación y equipamiento; independencia de la gestión

derivada por la flexibilidad y rapidez que supone el

suministro por pozos; capacidad de adecuación a la

demanda, tanto en caudales de extracción como en plazos

de entrada en servicio; volante regulador de los

embalses subterráneos, que les da un cierto grado de

independencia respecto a los eventos climatológicos;

posibilidad de explotación controlada de las reservas de

los acuíferos; y uso más eficiente al soportar sus

propios costes. Estas características han originado una

explotación creciente de las aguas subterráneas con una

tendencia que, previsiblemente, debería mantenerse en el

futuro.

Como

consecuencia, a partir de la década de los sesenta del

pasado siglo, las aguas subterráneas fueran objeto de

estudios e investigaciones cada vez más profundas,

merced a lo cual se alcanzaron objetivos de indudable

interés y trascendencia: definición de los principales

sistemas acuíferos del país, sus características

geométricas, sus recursos y reservas y su

funcionamiento; perforación de pozos de captación de

agua subterránea para abastecimiento a cerca de 2

millones de personas; programación y ejecución de planes

de protección y control de acuíferos, mediante el diseño

y operación de redes de control piezométrico, de calidad

e intrusión y la detección de focos de contaminación;

creación de bases de datos informatizadas con más de

100.000 puntos acuíferos; formación de equipos de

hidrogeólogos que han transmitido su conocimiento a

nuevas generaciones; creación de puestos de trabajo en

equipos integrados en empresas consultoras con

proyección; desarrollo tecnológico y creación de equipos

humanos y técnicos para el diseño, ejecución y dirección

de obras de pozos y sondeos de investigación y

captación; realización de una amplia labor docente para

la transmisión de los conocimientos teóricos y prácticos

adquiridos y difusión de la información; asesoramiento a

diversas administraciones para contribuir a la toma de

decisiones; y puesta a disposición de una gran

información básica referente a las aguas subterráneas.

Pero

esta aparente robustez del conocimiento y la gestión de

los recursos subterráneos tenía los pies de barro y el

interés que despertaron en su momento fue decayendo

paulatinamente, con la inestimable ayuda de la crisis

económica, cuya incidencia en este ámbito ha sido

particularmente notable. Esto se manifestó claramente

por un creciente deterioro de los aspectos relacionados

con la investigación, explotación y preservación de las

aguas subterráneas, dejando de prestarse la debida

atención e importancia a este recurso, imprescindible,

no sólo para mantener la vida y preservar los

ecosistemas naturales, sino para la propia economía del

país. Esta situación de crisis de las aguas subterráneas

tiene sus principales manifestaciones en la muy escasa

dotación presupuestaria así como de equipos técnicos y

materiales en los Organismos responsables de su gestión,

en la falta del necesario control sobre las captaciones

subterráneas, en el incumplimiento de los Planes

Hidrológicos, en la desaparición de empresas

tradicionales del sector, y en la carencia de técnicos

hidrogeólogos.

A

partir de 2.008 aproximadamente, comenzó una brusca

caída de la contratación pública de obras y servicios

relacionados con las aguas subterráneas, que repercutió

a su vez sobre las empresas produciendo el descenso del

empleo de técnicos hidrogeólogos y, finalmente, la ruina

e incluso desaparición de muchas de ellas.

Es

urgente una toma de conciencia por parte de las

Administraciones Públicas que permita adoptar las

medidas correctoras oportunas, cuestión esta que no

parece encontrarse entre las prioridades del Ministerio

para la Transición Ecológica, departamento encargado del

desarrollo de las políticas gubernamentales en materia

de agua.

Veamos un ejemplo que consideramos suficientemente

ilustrativo referido a la Dirección General del Agua,

órgano de gestión de la Secretaría de Estado de Medio

Ambiente, entre cuyas funciones se encuentra el

seguimiento y control de las aguas subterráneas

renovables. En el año 1996 fue suprimida de su

organigrama la Subdirección General del Servicio

Geológico que, con el Instituto Geológico y Minero de

España, había sido el buque insignia de la Hidrogeología

española y vivero de expertos en la materia. El Área de

Recursos Subterráneos se integró en la Subdirección

General de Gestión del Dominio Público Hidráulico donde,

paulatinamente, se fue diluyendo. En la actualidad, las

aguas subterráneas son gestionadas en la antedicha

Dirección General del Agua por un solo funcionario con

formación hidrogeológica y rango de Jefe de Servicio.

hidrogeológica y rango de Jefe de Servicio.

Parece evidente la gran importancia que tienen para

nuestro país las aguas subterráneas, tanto desde el

punto de vista socio-económico como medioambiental. Sin

embargo, la realidad es que, en los últimos años, no se

emplean los medios y recursos adecuados y necesarios

para poder controlar y mantener de manera adecuada estos

recursos, cuya utilización es tradicional en nuestro

ámbito. Para asegurar el futuro de las aguas

subterráneas es necesario revertir esta situación,

afrontándola desde la preocupación actual pero de manera

optimista, pues todavía se está a tiempo de conseguirlo.

Sobre todo si se tiene en cuenta que para ello nuestro

país cuenta con elementos muy importantes: legislación e

instituciones, una generación de profesionales que ha

ido transmitiendo su saber hacer en hidrogeología,

tradición y un gran interés de la sociedad en las aguas

subterráneas.

Y

aquí se acaba la historia… Este es el punto de vista

apresurado –algo limitado por la presbicia propia de la

edad- de quien vivió en primera fila la expansión de

este apasionante quehacer y, bien que a una cierta

distancia, su declive. La perspectiva no parece

particularmente halagüeña, en especial si atendemos a lo

que se desprende de conversaciones mantenidas por el

infrascrito con altos responsables de la gestión del

agua hispana. Las asociaciones profesionales, como el

Club del Agua Subterránea en cuyo seno se acogen estas

líneas, o la Asociación Española de Hidrogeólogos decana

de este movimiento asociativo, poco pueden hacer, aunque

acojan a la práctica totalidad de los técnicos que se

dedican a este recurso, dados sus propios condicionantes

que no hace al caso analizar en estas líneas. Quizás la

única solución proceda nuevamente de la iniciativa

privada que, consciente de la importancia del recurso y

sus indudables ventajas, se lance nuevamente a su

exploración y explotación, arrastrando a las

administraciones responsables a una toma de conciencia

que vuelva a situar donde les corresponde a los recursos

hídricos subterráneos.

Madrid, enero de 2019. |

junio/2018 |

PUNTO DE VISTA por Tomás García Ruiz

El olvido de la calidad técnica en la

construcción y clausura de los pozos de captación de

aguas subterráneas

Si

hay un ejemplo que puede ser considerado paradigmático

en nuestro país del desfase entre los campos de la

ciencia y la técnica, este puede encontrarse en el

ámbito de la investigación y el aprovechamiento de las

aguas subterráneas. En nuestra opinión este desfase entre la Hidrogeología como ciencia y sus técnicas

aplicadas, es evidente en el caso de las actividades de

construcción de captaciones para alumbramiento de aguas

subterráneas, así como en las labores de cierre de pozos

y sondeos, cuando se considera necesaria su clausura.

La

cuestión del aseguramiento de la calidad técnica en las

labores de construcción y cierre de pozos y sondeos es

un aspecto crucial en la gestión de las aguas

subterráneas, puesto que toda captación hidrogeológica

constituye el canal de acceso desde la superficie del

terreno hasta la ubicación de los acuíferos y es

necesario garantizar una correcta ejecución de la obra para evitar afecciones negativas cuantitativas y

cualitativas sobre las masas de agua subterráneas

consideradas. Por otra parte un correcto diseño y

ejecución garantiza también el adecuado cumplimiento de

todos los aspectos de seguridad y salud que es

preceptivo observar en este tipo de obras, y también

permite garantizar la optimización de los recursos

económicos utilizados. construcción y cierre de pozos y sondeos es

un aspecto crucial en la gestión de las aguas

subterráneas, puesto que toda captación hidrogeológica

constituye el canal de acceso desde la superficie del

terreno hasta la ubicación de los acuíferos y es

necesario garantizar una correcta ejecución de la obra para evitar afecciones negativas cuantitativas y

cualitativas sobre las masas de agua subterráneas